社會性別

社會性別(英語:Gender)指与男性气质和女性气质有关,或用於區別兩者的一系列特征。社會性別一詞的意思因語境而異,它所包含的可能是生物性别(即男性、女性、雙性人所擁有的狀態)、建基於生物性別的社会结构(即性别角色)、性別認同。大多文化採取性別二元論的觀點,即認為社會僅有兩種性別(男性/男孩及女性/女孩),而那些不屬於上述群體的人則會歸作非二元性別或性別酷兒。一些社會會把既不是男人,也不是女人的人歸類作某些特定類型的社會性別,像是南亞地區的海吉拉,他們常被視作第三性別(或第四性別等等)。

在1955年,性學家約翰·曼尼開始把生物性别(biological sex)及性別角色(gender as a role)區分開來使用。在這之前的研究者很少用到社會性別一詞去包含性別認同等與性別有關的一切事物,不過在語法上會有所區分。但曼尼的用法在1970年代之前一直沒得到廣泛支持。到了1970年代,女性主义理论開始接受有關區分生物性别及性別的社会建构的概念。當今人們會在某些情況下遵從此一區分,對於社會科學上的討論,及由世界衛生組織擇寫的文件而言更是如此。

在其他情況下,社會性別的意思會包含生物性别在内,甚至以其取代後者。社會科學的某些領域同樣會出現這種情況。在人類以外的動物研究中,社會性別常用於代指動物的生物性别。此一類型的字意改變可追溯至1980年代。1993年,美国食品药品监督管理局開始改用社會性別,以之取代性别(sex)。不過在2011年,它的態度再度出現了改變,改以性别來形容生物上的分類,社會性別則用於表示「某人對自己是男是女的界定,或社会對某人的性別表現的反应」。

社會科學有一門稱為性别研究的分支,其專門研究社會性别。像性學及神經科學般的學科同樣會關注此一議題。社會科學有時會接受社會性別是社会建构底下的產物,這一種傾向於性别研究中較為明顯,而自然科學則更為聚焦於研究人類的生物性差異會否影響社會性別發展。两者都为「生物性差异在多大程度上影响性别认同」的爭議提供了資訊。在一些英语文獻中,研究者會把其分成三個部分——生理性别、心理性别和社会性别角色。此一框架首現於1978年一篇女性主義變性欲文獻中。

詞源及應用

由來

社會性別的當代英語「gender」由中古英语中的「gendre」演變而來。「gendre」為一個源自盎格鲁-诺曼语及中古法語的外来语。而它又來自拉丁語的屬「genus」。兩者皆指類型、分类、種類。它们於最後皆源於原始印歐語词根 「gen-」,它亦是眾多英語字詞的詞根,包括「kin」、「kind」、「king」。它在當代法語中以「Genre」(類型、種類、性類型)的形式出現,並跟希腊语詞根「gen-」(生產)有關,此一詞根亦出現在「gene」、「genesis」、「oxygen」等字詞上。1882年的《牛津英語詞源詞典》把「gender」定義為「種類、品種、性别」,指其就像意指出生的「genere natus」般,一樣源自拉丁语中的属「genus」。

概念史

社會性別於人類史上仍為剛出現沒多久的概念。古人沒有理解社會性別是什麼的基礎,直到過去數十年社會科學及人文科學開始研究之,社會才慢慢意識到什麼是社會性別。對於人類過去大多數日子而言,社會性別一詞只跟文法有關。到了1950-1960年代,它才開始慢慢被視為文化建構下的產物。

在1955年,性學家約翰·曼尼開始把生物性別(biological sex)及性別角色(gender as a role)區分開來使用。在這之前的研究者很少用到社會性別一詞去包含性別認同等與性別有關的一切事物,不過在語法上會有所區分。即使找遍1900年至1964年出版的12,000多本有關婚姻和家庭的書目,也不能找到「社會性別」一詞。一篇文章分析了1945-2001年間3000多万篇学术论文的题目,發現「社會性別」一詞的使用率遠低於「性別」,且在早期研究者多把其視作文法上的分類使用。不過到了後期,社会科学、艺术和人文科学等領域使用「社會性別」的次數開始拋離了「性別」本身。而相關趨勢跟1970年代女性主義学者開始接受以「社會性別」及「性別」來區分「性別的社會建構」及「生物學意義上的性別」的史實相符。

在20世纪的最后20年,「社會性別」在學術領域的使用次數出現了大幅增加的趨勢,它在社会科学領域的使用次數更拋離了「性別」本身。雖然此一字詞在科學出版物中得以廣泛應用,女性主義的影響應記一功,但是部分研究者會把社會性別視作性別的同義詞使用,這便跟女性主義理論相違背;而且有時此一字詞的應用跟理論本身的關係不大。生物學家戴維·黑格說道:「其他科學家跟我解釋了他們會在生物学語境下,以社會性別代替性別的原因。他們有的是希望表達對女權主義目標的同情,有的是想採用更符合學術規範的語言,另外一些則希望避免產生歧義,以免讀者誤認為他是在指交配」。

在控告他人歧視被害人的案件中,性別為一項比起社會性別更為關鍵的要素。因為後者需考慮社會建構的規範。這便擁有較大的解釋空間和爭議。朱莉·格林伯格寫道,儘管性別與社會性別是兩個不同的概念,但它們在如何構成歧視這件事上卻是相關的——建基於性別的刻板印象會導致人產生性別歧視。在J.E.B. v. Alabama ex rel. T.B.一案中,美國最高法院大法官安東寧·斯卡利亞寫道:

社會性別一詞得到了嶄新而有用的涵意——它指的是两性特有的文化或态度特征(相对于身体特征而言)。可以這樣說,社會性別跟性別出現了一定配對——女性氣質跟女性的配對,男性氣質跟男性的配對。

用法

文法上的分類

该词仍用於代指語法上的性(一種分類方法,把詞語分類為陽性、陰性和中性)。亚里士多德表示,此一概念為希腊哲学家普罗泰戈拉所創的。 亨利·华生·福勒在1926年表示,該詞的定義跟此一含義有關:

「社會性別……只是一個文法用詞。用於表示某人是陽性或陰性,即是男是女,是一種戏说還是一種錯誤」。

社會角色

性別角色一詞仍為性學家約翰·曼尼首創,它在1955年的一本科学贸易期刊上首度公開。他在該篇論文上定義它為「某人為了表明自己是男是女而所做或所说的一切」。

以當代學術意義上的用法來使用該詞(即代指男和女的社會角色)的歷史可追溯到1945年,隨後直到1970年代女性主義運動崛起,該詞才開始普及化。該些運動把之理論化,認為人性在本质上無分性別,只是社會任意地建構了所謂的性別差異罷了。由此延伸下去,與此一過程有關的事宜就是對社會性別的標籤。

把社會性別單純視作性別(生物學上的分類)的代替用詞使用的例子也有不少,不過抵制勢力亦有之。《美國傳統英語字典》(2000)利用了以下兩個句子來說明這一區別,並指出儘管这一区别在「原则上是有用的,但卻没有得到广泛遵守」。

药物的疗效似乎會因患者的性别(而不是社會性別)而有不同。

在過去,社會性別角色(而不是性別)的界定可能更加明确。

性別認同與性别角色

| 系列条目 |

| 跨性別专题 |

|---|

|

|

性別認同是指某人在社會上對於某種特定性別或性別角色的認同。在歷史上,女性一詞一直是在代指女性的身體,但到了最近一些女性主義者對此提出了異議。

學術上,已有多個定性分析探究及呈現了社會性別會如何表现出來;不過女性主義者對於這些有關性别角色和生物性别的主流意识形态提出了質疑。某人的生物性別已跟特定的社會角色和期望直接掛鉤。朱迪斯·巴特勒認為「做個女人」此一概念比較有挑戰空間,除了因為社會視女人為一門社會性分類之外,還因為它是一種自覺、一種文化上的狀態,或是一種建构的主观认同。社會認同指的是對於某個形成共同文化的集体或社会分类的共同认同。根據社會認同理論,自我概念會受到社会群体或社会分类的成员的影響:這一點具體表現在團體歷程,及群體如何影響個人的自我認知和行為上。之後屬於某個群體的人會為他們的成員提供「他們是誰」的定義,以及他們在該一領域應如何舉止的規範。

把人在社會角色上以男女二分會產生問題。因為這使得人們覺得他們只應站在光譜的兩端,且必須界定自己是男是女,失去站在光譜靠中位置的念頭。世界上不同社區一旦嘗試解讀男女之間的生理差異,都會產生一系列以性別界定行為適合某人與否的社會期望,並且開始會在權利、資源、社會權力、健康行為上出現了以性別為基的差異判斷。儘管相關程度因社會文化而異,但他們大多擁有偏向男性的傾向,造成大多社會的權力及性別不平等。儘管大多文化對於兩性的規範及信念會有差別,但「何謂具有男性氣質/女性氣質的角色」則沒有普世標準,不同文化會有不同答案。男女之间的社会角色关系建基於該個社會的文化規範,這便導致了性别系统的出現。性别系统為眾多社会形态的基础,包括性別隔離、以男性氣質規範作主導。

哲學家米歇尔·福柯表示作為性主體,人類是權力的客體。這的權力不是體制性或結構性的,而是「错综复杂的策略形势」的能指或标记。故此,權力決定了某人的態度行為種種,而人本身在认识论及本体论上都是被建構的标记及符号的一部分。例如身為女性即代表某人是個女人,「做個女人」的能指则為應當软弱、情绪化和不理智,没有能力進行属于「男人」的行动。巴特勒指出,性別及社會性別與其說是名詞,倒不如說是動詞比較合適。她給出了以下理由:因为她是女性,所以行動受限。她表示「我不被允许按著自己的意願來構建自身的性別和社會性別」。「之所以如此,是因为性别在政治上受制于社會。与其说『女人』是一種身份,倒不如说是一種行为。」朱迪斯·巴特勒的理论於後來受到了批評,指她的行文強化了傳統的性別二分法。

性別指定及社會性別流動

性別理論家凯特·博恩斯坦表示,社會性別為模棱兩可的,且具有一定的流動空間。現時有關社會性別的定義存有衝突,不過當中亦有地方相同:

世界衛生組織定義社會性別為社会對於某種特定性別的合适行為、行動及角色的构建。他们的信念、价值观和态度是根据社会上的规范來制定及表現的,個人的想法在當中不是首要的考慮因素。

社會性別指定的第一步就是考虑當事人的生理和生物特性,接下來就是如何把社會建構的行為強加於人。社會性別一詞是用於描述在社会或文化中構建成「男性氣質」和「女性氣質」的某些特質。儘管某人的性別在眾多文化中被視為一項生物學上的事實,但不同文化對於何謂男性氣質或女性氣質則有不同標準。故此該人的性別在性別角色上有什麼意義亦會隨著文化而改變。人們可從多種途徑了解到何為「符合性別角色」的行為舉止,包括照料者、在學時的社教化、媒體上的描寫。性别角色的学习打從出生便已开始——幼時一些看似简单的事情,事實上也是某人学习性別角色的途徑,包括但不限於給嬰兒穿什么颜色的衣服、给他们玩什么玩具。然而,某人出生時被指定的性別並不總是與其社會性別一致。除了学习行为,其他因子也在社會性别发展中起着重要作用。

社會分類

性學家約翰·曼尼於1955年創造了性別角色一詞。他把性別角色定義為可能會表露某人為男孩/男性或女孩/女性的行為及反應。性別角色的要素包括衣裝、說話方式、行動、职业。一些女性主义哲学家不認同社會性別是一門分类,認為它不是「表象背後的原因」,反之卻是「一種宏大編排,作用於自身跟他者之間的微妙中介之上」。

非二元性別及第三性別

歷史上大多社會只會把性別角色分成兩類——男性氣質和女性氣質,同時認為前後兩者在很大程度上跟生物學意義上的男性和女性相對應。人出生後沒過多久,社會便會按照其性器官的模樣,來為他指定性別。

不過在歷史上,有些社会反而會承認性別角色處於靠中位置的人,甚至會表揚之。像是夏威夷文化的「Māhū」,他們「處於男女兩極的中間」;奥杰布瓦的「ikwekaazo」及「ininiikaazo」,分別代表「擔任女性角色的男性」和「擔任男性角色的女性」。在性别社会学的語境底下,上述人士可能會被視為第三性別,對於性別研究及人类学的情況而言更是如此。當代美國原住民及加拿大原住民可能會把符合該些傳統角色的人歸作「雙靈」。不過上述的总括性用语、新用詞,及看待性别的文化建构,并不一定為这些群体中的较传统成员所認同。

印度及巴基斯坦的海吉拉常被視作第三性別。墨西哥瓦哈卡州的「muxe」也可能屬於第三性別。印度尼西亞苏拉威西岛的布吉人則擁有混合上述特點的傳統。

除了以上各式各樣的第三性別之外,現在很多文化還會在不同程度上承認非二元性別認同。非二元性別者(或性別酷兒)會擁有並非完全屬於男性氣質或女性氣質的性別認同。他們可能會在性別認同上出現重疊,抑或擁有二至多種性別認同、沒有性别認同、擁有浮動的性別認同、認同自己為第三性別或其他性別。西方主流文化在較近期才開始探討非二元性別的相關議題,非二元性別者可能會在日常上受到他人騷擾、歧視及侵犯。

琼·罗格登認為,一些人類以外的動物同樣擁有多於兩種社會性別,因为对于具有特定生物性别的動物个体而言,行为模板可能不只一種。

量度性別認同

早期的性別認同研究一般只會假定男性氣質-女性氣質只是兩極的綫性連續體。不過此一模型的效度備受質疑,因為社會對男女的定型會隨著時間改變。於是便有人提出兩維的性別認同模型,當中男性氣質及女性氣質被概念化成兩個独立且正交的维度,兩者可以在一定程度上同時存在在某人當中。此一概念於當下已成了廣為接受的標準。

在性别认同研究當中,較常應用的測驗工具有兩套:貝姆性別角色量表(BSRI)及個人屬性問卷(PAQ),兩者皆考慮到男性氣質及女性氣質的多維性,並把人分成傳統性別型(主要認同自己擁有男性氣質的男性、主要認同自己擁有女性氣質的女性)、反傳統性別型(主要認同自己擁有女性氣質的男性、主要認同自己擁有男性氣質的女性)、雙性型(兩者皆擁有一定認同程度的人)、未定型(兩者皆欠缺認同)。特温格(1997)表示,男性一般比起女性擁有更多的男性氣質,女性則一般擁有較多的女性氣質,但氣質與性別的關係正在減弱。

女性主義理論與性別研究

| 女性主义哲学 |

|---|

|

| 主要作品 |

| 著名学者 |

|

· 普魯姆德

|

| 重要概念 |

|

女性主义 · 性别 性別平等 · 性别操演 · 关怀伦理学 |

| 分类 |

| 女性主義哲學家 |

生物學家兼女性主義學者安妮·福斯托-斯特林反對有關「生物本質論對社會決定論」的论述,並提倡應更深入地分析生物体与社会环境之间會怎樣產生影響某人能力的互動。哲學家兼女性主義者西蒙·德·波娃把存在主义應用於女性的生活經歷中:「我們並非生來為女人,我們是成為了女人」。儘管這在語境上只是哲學方面的修辭手法,但其同樣適用於生物學上的語境——一名少女必須經歷完一整段青春期,才可成為女人;而在社會學的語境上,成熟並非一種本能現象,它在很大程度上是習得的。

自1970年代起,女性主义理论在探討性別議題時的用字便出現了爭議。1974年出版的《Masculine/Feminine or Human》中,其作者使用了「內在的性別」(innate gender)和「習得的性別角色」(learned sex role)這兩個詞,然而到了1978年的版本中,「sex」和「gender」的用法卻倒過來了。到了1980年,大部分女性主義的文章都會將「gender」僅僅用作社會文化上性別的自我認同,以便與生物上的性別(sex)區分開來。

在性别研究當中,社會性別是在指社會及文化對男性氣質和女性氣質的建構。在此一語境底下,社會性別明确地排除了生物上的差异,反之卻專注於文化差异。此一情況在其他領域當中亦有出現,例如1950年代的社會學、精神分析學家雅各·拉岡的理論、法國精神分析學家茱莉亞·克莉斯蒂娃等人的研究、像朱迪斯·巴特勒般的美國女性主義者。巴特勒的追隨者傾向認為性別角色是一種行為實踐,亦即其是表演性的。

查爾斯·赫斯特稱,一些人相信性別會「……自动决定某人的性別氣質、角色(社會上的),以及性取向(對特定性別的性偏好及行為)」。性別社會學家則相信人們所展現的社會性別有其文化根源及習慣。比如迈克尔·斯瓦洛相信,人們須透過學習,才能懂得如何作出與其指定性別相符的行為,及從互動中了解到怎樣的舉止才符合社會對男性或女性氣質的期望。斯瓦洛評論道,人類「是许多人接受相近思想,并就此采取行动之結果」。從衣裝到個人髮型,從關係選擇到職業選擇,人們無不受到此一過程的影響。斯瓦洛认为,这些類型的区分是很重要的,因为社会一看到人,就想把他们识别和分門別类。他们需要将人们放入不同的类别,以讓人能夠知道應該如何看待某個特定人物。

赫斯特認為,在人們需要明確表達社會性別的社會當中,相關文化規範一旦被打破,那麼當事人就通常需面臨某些特定的後果。當中很多是紥根於性取向歧視之上。他表示在某些社會當中,同性戀者常因為社會偏見,而在司法系統中面臨歧視。赫斯特曾就司法系統對於打破性別規範者的歧視情況進行過描述,他表示:「法院經常把性別、社會性別、性取向混為一談,使得它不僅否定男同性戀者及女同性戀者的權利,而且連帶不符合傳統性別期望者的權利也一併否定」。

基進女性主義者安德里亞·德沃金在描述她的信念時表示,她會「致力摧毁男性的支配地位及社會性別本身」。

政治科學家玛丽·霍克斯沃斯發表了有關社會性別和女性主義理論的論述,她指出社會性別一詞的涵意在20世纪70年代期間或以後,於女性主義学术界當中出現了轉變,並且以明顯不同的方式應用在学术研究中。她稱,當包括桑德拉·哈定及琼·瓦拉赫·斯科特在內的幾名女性主義學者,開始認為社會性別「為一門分析性分類,包含人類的所思所想所行」時,它的涵意便出現了變化。政治科學領域的女性主义學者此時開始把社會性別視為分析性分類,其中强调了「被主流論述所忽视的社会和政治关系」。不過霍克斯沃斯同時稱:「女性主義政治科學并没有成为学科内的主流范式」。

美國政治科學家卡伦·贝克维思同樣對於政治科學之內的性別概念有所論及,她認為的確存在著一種有關「社會性别的共同语言」,且其必须加以明确阐述,以使之更為紮根於政治科學之内。贝克维思描述了政治科學家在进行实证研究时,可以怎樣运用「社會性别」一詞,指應視其為「一門分类,或一个过程」。若将社會性别視為一門分类,那麼便可使政治科學家在某個特定的政治環境中,「界定被視为展露男性氣質或女性氣質的行为、行动、态度和偏好」。它还可用於論証社會性別差異會怎樣「制約或促進政治」行为者。若在政治科學研究中把它視作一個過程,那麼便有兩個不同面向:一是确定「结构和政策对男女的不同影响」,二是男女政治行为者如何「积极努力地产生有利的性别结果」。

對於性別研究此一領域,雅克塔·纽曼稱儘管性別是生物決定的,但人們如何表達自身的社會性別卻不受制於生物狀態。性別化(Gendering)是一個建基於文化之上的過程,儘管對於男女的文化期望往往與他們的生物狀態有直接關係。纽曼认为,正因为如此,很多人把性別視作压迫的原因,而忽视了其他问题,比如种族、能力、贫穷。為了改善这种情况,目前的性别研究课程會把更多因素納入範圍,研究这些因素在决定人们如何生活時會怎樣互相影響。她还指出,其他非西方文化对社會性别和性别角色的看法不一定與西方相同。纽曼还質疑了「平等」一詞的含义;「平等」一般為女性主義的目标。她认为「平等」一詞本身就是有問題,因为它所指的可以有不同,例如其可指待遇相同,但亦可指按著性別而出現不同的對待,抑或公平地對待任何一種性別者。纽曼认为这是有问题的,因为平等一詞没有统一的定义,而定义精確在公共政策等领域可能是非常重要的。

性別假說的社會建構

社會學家通常認為社會性別是一種社會建構的產物。此外不少研究者只把性別視為生物的,並否定其有任何的社會或文化建構成分在內。此一情況在女性主義者當中尤其普遍。比方說,性學家約翰·曼尼把生物性别(biological sex)及性別角色(gender as a role)區分開來使用;社會學及社會政策教授安·奥克利同樣稱:「人們必须承认性别的恒定性,但同時必须承认社會性別的可变性」。世界衛生組織表示:「性別是指定義某人是男是女的生物生理特徵」,而社會性別則「指社会构建的,并被特定社会认为适合于男性和女性的角色、行为、活动和特性」。在上述語境下,性別是指生物學(自然科學)研究上的分類,而社會性別則是指人文社科的研究重心之一。女性主義生物學家林达·伯克認為「生物學上的事並非可以出現轉變的」,因此該些學者視性別為恆定的,而社會性別則會隨社會結構的不同而發生變化。

但是也有部分學者認為,性別同是社會建構下的產物。例如性別理論家朱迪斯·巴特勒,她表示:「也许这种被稱為『性別』的建構跟社會性別一樣,都是文化建构的;事实上,社會性別可能本來就已經存在。由此推導下去,性別跟社會性別基本就沒有任何區別了」。

她繼稱:

如果性別本身就是一个以社會性別為中心的分類,那么繼續『把社會性別定义为对性別的文化詮釋』這件事本身就没有意义可言。社會性別不应仅仅被视为建基於指定性別(一种法律概念)的文化刻畫,而是須視之為生产机器,而性别本身就是因這種機器而確立。……在前語言上,這裡所指的性別生產应被理解为由社會性別所指定的文化建构机器的效果。

巴特勒認為:「身体只是在某些规管图式高度社會性别化的生产性制约當中存在著、忍受著、生活著」,而性別「不再只是有關身体的……它是一种支配身体物质化的文化规范」。

婦女研究及歷史系教授琳达·尼科尔森在回顧歷史時指出,在歷史上絕少有人以「性别有異」的方式理解人體。她繼指西方在18世紀之前,一直認為兩性性器官實際上是一樣的。該時西方主要把視為女性性器官不完整的男性性器官,而二者之间的区别只是程度問題。换句话说,就是相信此事為渐变的,抑或具有光谱性質。此一說法已受到像海伦·金、琼·卡登、迈克尔·斯托尔伯格般的學者的批評。

生物学系兼性别研究系教授安妮·福斯托-斯特林則从双性儿童的实证研究出发,介绍了医生會如何解决双性人问题。她以一个双性人的出生为例展开论证,认为「我们对性别差异的概念塑造了,甚至反映了我们建构社会制度和政体的方式;它们也塑造和反映了我们对身体的理解」。然后她引用了約翰·曼尼等人对双性人的研究,以此引證性别假设是如何影响性科学研究:「他们从来没有质疑过只有两种性别的基本假设,因为他们研究双性人的目的是为了了解更多何謂『正常』發展」。 她还提到了醫師對双性人的親屬解釋相關情況時所用到的語言。她称,由於醫師還是認為双性的新生兒實際上要不是男的,就是女的,故此會告訴父母需要花多一點時間去辨其雌雄。 也就是说,醫師的行为是由認為只有兩種性別的文化假設所塑造的。最后她提到了不同地區的醫護對於雙性新生兒的處理手段存有差異,這很好地說明了性別本身也會被社會構建。她在《身体的性别化:性别政治和性的构建》一著中提到了以下例子:

最近,来自沙特阿拉伯的一组医師團隊報告了幾例患有先天性腎上腺增生症的XX雙性新生兒案例——該症為遺傳性障碍,會影響促進類固醇激素生產的酶……在歐美地區,這樣的孩子由於有機會於日後生兒育女,故此一般會被當作女孩撫養。受过这种欧洲传统培训的沙特医師向新生兒的父母提出了上述建議,但其中一些表明不會接受,即他們不願把當初視為兒子的嬰兒當作女兒般撫養。他们也不接受为之进行女性化手术……这基本上是当地社区态度的体现……他们更喜欢男性后代。

故此現有證據表明,文化的確在指定性別當中扮演了一定角色,對於双性孩童的情況而言更是如此。

在《青少年的性别角色认同與心理健康:重新审视性別強化》一文中,希瑟·普里斯、薩拉·林德伯格、珍妮特·史布利·海德等人探討了性别认同在青少年時期會否出現偏离。研究者的研究建基於希尔和林奇在性别强化假说中提到的观点,即来自父母的信号和信息會决定并影响孩子的性别角色认同。这一假说认为,父母会影响孩子的性别角色认同,而與其中任何一方的互動多寡則為性別強化的自變項。普里斯等人的研究并不支持希尔和林奇所提出的假说——「随着青少年经历这些和其他社会化影响,他们在性别角色认同、性别态度及行为上会变得更加刻板」。不过他們亦表示,也許希尔和林奇的假說在過往是正確的,但现在却因為青少年群體在性別角色認同方面的變化,而變成錯誤的。

《解读性别系统:性别信念和社会关系的理论视角》的著者塞西莉亞·里奇韋及雪萊·科雷爾認為,社會性別的範圍遠超於角色及認同,直指它為透過「社会关系脈絡」制度化的事物。里奇韋及雪萊把「社会关系脈絡」定義為「個體將自身與他者的關係確定下來,以採取行動的任何情境」。他们还指出,除了社会关系脈絡,文化信念在性别制度中也发挥了一定作用。他們認為,人們每天都在被迫以跟社會性別有關的態度舉止來承認他人,與之交往。每天人們都在遵守社會既定一套的霸權式標準信念的前提下,互相交流,其中包括有關性别角色的一套信念。他们指出,社会的霸權式標準信念設下了一系列规则,而这些规则又为「社会关系脈絡」的促成背景。里奇韋和科雷爾随后一轉議題,探討性別分類,把它定義為「我们為某人貼上男性或女性標籤的社會認知過程」。

生物學因子與視角

在大多情況下,男性和女性的所作所為十分類似,當中只有很少的性別差異,不過產前及童年所接觸的雄激素會對性別化行為構成一定影響。該些行為包括性別規範性遊戲、性別的自我認同、從事侵略性行為的取向。大多數雄性哺乳类动物在進行遊戲行為時,會因睪酮的影響,而表現得較為粗暴。這點在人類當中也不為例外。同樣,睪酮的水平可能會影響到性本身——非異性戀者傾向在童年時期作出並非性別典型的行為。

在20世紀末,生物學上的性別開始成為眾多研究的探討重心。早年不少研究聚焦探討性別認同障礙,亦即現在的性別不安。約翰·曼尼就著上述或相關領域的研究,为这一議題下了個总结:

「性别角色」一词可追溯至1955年的一篇印刷文章。「性别认同」一詞則可追溯至1966年11月21日的一篇新聞稿,當中約翰·霍普金斯醫院宣佈,他們開辦了一間專為变性者而設的新诊所。這一用語在經過各大傳媒傳播後,便廣為世界認知,並被翻譯成各國方言。在理论基础上,社會性别和性别认同的定义存有不同。在大众化和科学化的用法當中,性別是指你在生物學上是什麼;社會性别指你在社會上成為了什麼;性别认同指你對自己是男是女的意識或信念;性别角色則指文化對於男性氣質和女性氣質的刻板印象。性別認同障礙的决定成因可分為幾個大類,包括基因、產前激素、产后社会、青春期后激素。但迄今为止,學術界尚未提出一個全面而又详细的因果关系理论。腦部的性别编码是雙相的。患有性别认同障碍的人的先天外生殖器性别,与腦部的性别编码不一致。

儘管眾多研究證明了生物(遗传及激素)到行為的因果關係,但曼尼還是小心地指出,在性與性别问题上,生物到行為的因果链仍然未建立好。比如說儘管大多科學家會承認同性戀基因的確有可能存在,但迄今尚沒有實証証明此類基因是存在的。

目前已有有关先天性腎上腺增生症女性患者的研究。此症會使患者身體產生過量的雄激素。該些女性的外表跟其他女性差不多(但她們一般需要進行生殖器矯正手術)。不過即使自幼便一直攝入激素平衡藥物,她們還是會對傳統上與男性有關的行為展露出較大興趣。心理學教授兼先天性腎上腺增生症研究者谢里·贝伦鲍姆博士認為,此一差異可由以下事實解釋:她們於宮內長期接觸較高水平的男性性激素。

性別分類

以下性別分類法根據現有的医学研究列出。它按著人類生命週期,把生物性別到社會性別順序列出。週期的早期阶段多為生物性的,後期則更為社會性。

- 染色體:46條染色體,性染色體為XX (基因上的女性);46條染色體,性染色體為XY(基因上的男性);45條染色體,性染色體為X (特纳氏综合征);47條染色體,性染色體為XXY(克氏综合征);47條染色體,性染色體為XYY (XYY-三體);47條染色體,性染色體為XXX (三染色體X症候群);48條染色體,性染色體為XXYY(XXYY症候群);46條染色體,性染色體為XX/XY鑲嵌;其他鑲嵌現象

- 生殖腺:睾丸;卵巢;同時具有卵巢和睾丸组织(真性陰陽人)、具有卵精巢,以及其他性腺发育不全表現;

- 激素:雄激素(包括睾酮、双氢睾酮)、雌激素(包括雌二醇、雌三醇)、抗雄激素、孕激素等等;

- 第一性徵:生殖器;

- 第二性徵:第一性徵以外的二形身體特徵(比如體毛、乳房發育);因性激素而起的腦部變化。

- 性別認同:某人對自己是男是女,還是非常規性別者的感受;

- 性別表現:表達自身性別認同或性別角色的表現及行為。

两性异形

大多人類擁有23對(46條)染色體。當中第23對為性染色體,用以決定影響個體最終發育成雌性(XX)還是雄性(XY)。卵子所攜帶的一般是X染色體;而精子則有一半機會攜帶Y染色體,另有一半攜帶X染色體,故此後代的性別將由男性方的精子決定。不過這也有可能產生性染色體不屬上述兩者的後代。

X或Y染色体特有的基因即為性连锁基因。最常發生紅綠色盲的相關隱性遺傳基因位於X染色體上。男性只有一條X染色體,而女性則有兩條X染色體,缺失的基因可以由另一條補足,故此男性比女性容易有色盲。

人類的XY系统並非世上唯一的性别決定系统。鳥類的情況跟人類相反,牠們以ZW系統決定性別—— ZZ為雄性,ZW為雌性。人類尚不了解是否全部鳥類都是由雌性或雄性方的配子決定性别。已知有几种蝴蝶的後代性別由雌性方的配子決定。

鸭嘴兽的性別決定系統較為混合複雜,雄性鸭嘴兽有十條性染色體,XY各佔一半。

人腦

「現有廣泛證據證明男性的大腦比起女性大約8-10%(Filipek et al., 1994; Nopoulos et al., 2000; Passe et al., 1997a,b; Rabinowicz et al., 1999; Witelson et al., 1995)」。但較與腦部功能有關的是其結構及神經連接方式。新墨西哥大學及加利福尼亞大學爾灣分校的研究者以腦造影的方式研究了男和女的腦部,發現男性比起女性擁有更多跟一般智力有關的灰質,女性則比起男性擁有更多跟智力有關的白質—— 男性的灰質:白質比比起女性高4%。

灰質是負責進行資訊處理的組織,白質則負責協調各個處理中心。他們亦量度了其他方面的差異,不過卻沒有仔細寫出相關結果。这些差异大多為激素所致的,且最終可把原因追溯至Y染色體和性分化上。但也有基因活動直接導致的差異。

[我們]透过定量实时聚合酶链式反应观察到,脑组织中的表達水平存有性別二態性。當中女性的PCDH11X转录水平高出了2倍。我們把此一發現跟人腦的性別二態性性狀劃上聯繫。有趣的是,PCDH11X/Y基因对是智人独有的。他們自從人類-黑猩猩谱系分成一派後,性連鎖基因便转座到Y染色体上。

——

此外也有證據證明,腦部的處理過程會受到外部環境的影響。行為及思想學習皆會編碼腦部的處理過程。在對幾個個案的簡單研究當中,發現相關腦部編碼過程也會出現男女不一致的情況,但在某些方面是相同的。例如即使男女兩方都在學習和使用語言,但在生物化學上,兩者對語言的處理方式會出現差異。女性和男性在使用语言方面的差异,很可能反映了他們在生物上的偏好和天赋,以及學習模式。

睾酮會影響身體眾多器官,包括位於腦部性別差異神經核的性别二型神经元,以及位於脊髓的歐氏核,使其運作模式更為男性化。

性别研究

性别研究是一門把社會性別、性别认同、性别表述視作中心去分析的跨學科研究領域。它包含了婦女研究(研究女性、女性氣質、她們的性別角色、性別政治、女性主義)、男性研究(研究男性、男性氣質、他們的性別角色、性別政治)、LGBT研究這幾個範疇。有時提供相關課程的院校會把它連同性學課程一起提供。該些學術領域會從文学、语言、历史、政治学、社会学、人类学、电影研究、媒体研究、人类发展、法律、医学等角度,去研究性與性別。它还會對人種、族群、地理位置、國籍、身心障礙等議題進行分析。

心理學與社會學

当代社会化理论提出了这样一个概念:人刚出生時,只有生物性別,没有社会性别。随着孩子的成长,「……社會提供了一连串[在規範上]适合某一性别的行為指示、模板、模式」,把孩子社會化成一種特定的社会性別。社會上存有極大的誘因去促使其順從社會化過程——社会性別會在一定程度上左右某人在教育、工作、家庭、性、生育等層面上所獲得的機會,並會影響文化及知識的形成。从这个角度看,不好好履行相關社會規範的成年人會被社會視為越軌或社會化不當。

也有理論認為,社會性別被構建社会的社會組織分割成二元;同時社會組織又不斷地發明和再生產社會性別的文化形象。琼·阿克认为,性別化發生在至少五個互相影響的社會進程當中:

- 性別分工的建構,例如在劳动、权力、家庭、国家層面的性別分工,以至容許的行為及出現的地點

- 符號及形象的建構,包括語言、意識形態、衣裝、媒體。它們會解释、表达和加强(有时減弱)性別分工

- 任何處於支配與服从關係的人的互動。比方說會話理论家研究了在日常交流的過程中,打岔、话轮转换,以及话题设置會怎樣重塑性别不平等的現象

- 上述三個過程對個人認同當中的性別部分的影響, 即它們會怎樣產生及維持性別化的自我形象

- 社會性別牵涉到基本社会结构的持續塑造和概念化。

若以福柯的觀點分析社會性別,它就會被視作社會用於權力分工的工具。性别差异仅仅是一种用于強制性地區分假定男女的社会建构。之後再透過賦予與性別有關的特質,使男性氣質可以支配女性氣質。「有人認為男女之间的差异比起其他的還要大。这种想法一定是来自于自然以外的……這遠超過先天差異本身,具有排他性質的性别认同抑制了先天的相似性」。

性别惯例為「把男女氣質簡單地歸因於生理性别」的主因。社會文化的准则和惯例,以及社会运作的规则,都是社會的產物和構成要素,並决定了分配哪些具体特質至性別上。这些特質又为霸权式性别差异的誕生提供了基础。因此,社會性別可被視作社会规范的获得和内化。人們繼而因為接受了社會的性别期望,而被社會化。該些期望可见於家庭、国家和媒体等制度當中。这样的「性别」概念最終被歸化為某人的自我意識或身份認同。這在实际上,就是将一个性别化的社会类别强加给一副性的身体。

「人是被性别化(gendered)的,而非性化(sexed)的」这一概念也跟朱迪斯·巴特勒的性别表演性理论不谋而合。巴特勒认为,社會性别與某人表達了自己是什麼無關,反之卻跟其行為有關。由此可见,如果社會性别以不斷重复的形式表现出来,那麼它实际上就是在社會意識當中,重新塑造了自身,並深深地嵌入之。

社会学和大眾對於社會性别的定義存有矛盾之處,且側重點也會有不同。比方說,社会学會在考慮男性CEO与受雇于他的女性员工之间的(经济/权力)地位差异時應用到社會性别(社会角色:女性与男性),當中不會考虑涉事人是异性恋还是同性恋。然而大眾會在考慮同性恋者与异性恋者的自我概念和社会观念時應用到社會性别,當中不會考虑涉事人的经济/权力差异。因此在社會性别的定義和應用上,傳統女性主義社會學與當代同性戀社會學之間存在著緊張關係。

社會性別與社會

科學

長久以來,人們一直把科學描述成一門具有男性氣質的領域。不少想投入科學領域的女性需面對較大的障礙。即使大學於19世紀開始招收女性,但她們仍被認為只適合某些科學領域,比如家政学、护理学、兒童心理學。女性在科學領域的就業前景並不樂觀,上級常把她們安排去從事一些低薪乏味的工作,发展路向同樣受限。这往往是由刻板印象造成的:人們常認為女性先天較適合從事一些需要専注力、耐性,和手巧的工作,相比之下需要創造力、領導力、智力的工作則被視為不適合女性從事。虽然有關刻板印象到了現代已漸漸消退,但女性仍很少投身於物理學等著名的 「硬科學」領域,而且在當中晉升至高級職位的可能性往往較低。

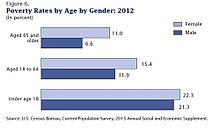

貧窮

女性在貧窮此一議題上較常面臨性別不平等的現象。许多女性都需對家中每事負全責,因為所有的家事重擔都完全落在她們身上。耕地、磨粮、担水、做飯等等,很多時候都只由她們負責。除此之外,女性很容易因性別歧視,而獲得較低的收入;男性則較容易獲得較高的收入,而且擁有較多的機會及社會政治資本。世界上大约75%的女性因工作不穏,而无法获得银行贷款。這表示儘管世間女性很多,但只有少數是富人。內娜·斯托伊爾科維奇於《D+C发展与合作》當中指出,许多国家的金融部门常常忽視了女性本身,即使她們在經濟上舉足輕重。戴安娜·皮尔斯於1978年創造了「貧窮女性化」一詞,用以形容女性貧窮率較高的問題。由于在收入分配、财产所有权、信贷和所得收入控制方面長期存有性別不平等的現象,所以女性更容易陷入長期貧困。家庭内部的资源分配常伴有性別偏誤,這一現象同樣適用於國家層面的资源分配。

性别与发展(Gender and Development)是一套綜合計劃,其會向那些社会和经济发展嚴重受到性別不平等現象影響的國家提供援助。它是一套側重於女性性別發展的計劃,最終目的是透過為女性賦權,來降低男女不平等的程度。

2013年一項有關歧視跨性別者的大規模研究發現,跨性別者比起順性別者有多4倍機會活在極端貧困(年收入低于1万美元)之中。

一般緊張理論

應用了一般緊張理論的研究表明,人與人之间的社會性別差異可使人表露出憤怒的情緒,甚至引發暴力衝突。这些与性别不平等有关的暴力行為可以透過比較暴力與非暴力社區來衡量。當中只要留意自变量(邻里暴力)和因变量(个人暴力),即可以此分析性别角色。一般緊張理論中的「緊張」是指在失去一個正向刺激,或/和增加一個負面刺激時,對涉事人所產生的負面影響(緊張)。其影響可以是向内的(抑郁/内疚),也可以是向外的(愤怒/沮丧),取決於涉事人會怪責的自己還是環境。研究表明不論男女,在面對緊張時都會以憤怒作回應,但憤怒的根源及他們的應對手段會有很大不同。男性較有可能怪責他人,把憤怒外化。女性則一般把自身的憤怒內化,傾向於责怪自己。 女性在憤怒的同時,常夾雜著内疚、恐惧、焦虑、抑郁等負面情緒。女性认为愤怒是失去自身控制的跡象,因此担心這會傷害他人/破壞與他人之間的關係。在光谱的另一端,男性則不太在意會破坏关系,更會利用愤怒肯定自身的男性氣質。根據一般緊張理論,男性更有可能因外在化的愤怒而作出攻撃性行為;而女性则会将愤怒指向自己,而非他人。此外情緒亦會受到社會性別的影響。英格拉姆等人(2012)的研究顯示,「按照研究對象的假設,人們在對男孩过去的冲突進行描述時,會較描述女性的冲突時多用到憤怒去形容」,不過「人們較多描述女孩在衝突過後的憤怒」。特恩卡在2013年探討了此一現象的背後原因,但仍然不能找到合理解釋。另有研究顯示,研究對象對於男性的恐懼表情存有較佳的識別能力。女性对恐惧表情的识别能力也普遍优于男性。

氣候變化

性别是气候变化政策及科学日益关注的一个議题。一般而言,科学界較為關注的是气候变化對於不同性别所產生的不同後果、不平等的气候适应能力,及性別差異如何影響气候变化本身。此外,气候变化与性别问题的交集也帶出了複雜的權力關係問題。這些差異大多不是生物因子所致的,反而社會、制度和法律因子於當中較為重要。因此,与其说脆弱性是女性和女孩的内在特征,倒不如说是她们被边缘化後的产物。罗尔指出,虽然联合国承諾會推動性別主流化,但在气候变化政策方面,实际上它并没有真正实现性别平等。而這正好反映在有關氣候變化的話語和談判之中——它們仍為男性主導。一些女性主义学者认为,有關气候变化的探討不僅由男性主導,而且在原則上十分「男性化」,令有關探討十分專注於技術層面。这种对气候变化的了解,把限制了气候变化政策和科学的主体性或权力关系給隱瞞起來,從而導致了图阿纳所指的「認識論不公」。無獨有偶,麥格雷戈同樣認為,人們透過將氣候變化以「硬」的自然科學和自然安全问题包裹起來,來把之困在传统男性氣質霸权的领域之中。

参见

註解

書刊

- Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Thinking Gender'. Routledge. 1990. ISBN 978-0-415-38955-6.

- Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex". Routledge. 1993. ISBN 978-0-415-61015-5.

- Fausto-Sterling, Anne. Sexing the body: gender politics and the construction of sexuality. Basic Books. 2000. ISBN 978-0-465-07714-4.

- Hayat, T.; Lesser, O.; Samuel-Azran, T. Gendered discourse patterns on online social networks:a social network analysis perspective. Computers in Human Behavior. 2017, 77: 132–159. doi:10.1016/j.chb.2017.08.041.

外部連結

|

|

维基共享资源上的多媒体资源 |

|

|

维基语录上的名言 |

|

|

维基学院上的學習资源 |

| 查看维基词典中的词条「社會性別」。 |

- GenPORT: Your gateway to gender and science resources(页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Gender in Agriculture Sourcebook

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|