生物礦化

生物礦化(Biomineralization)是生物經細胞代謝產生礦物的過程,常用於製造硬組織(礦化組織)。各類群生物均能進行生物礦化,目前已知超過60種礦物可經由生物礦化生成,包括矽藻的矽酸鹽、軟體動物與甲殼動物的碳酸鈣、以及脊椎動物的磷酸钙等。這些礦化組織具結構支持、捕食、防禦與調節胞內環境等多種功能。

最常見的生物礦化產物為磷酸鈣與碳酸鈣,可與膠原蛋白和幾丁質等有機聚合物一起組成堅硬的殼、骨骼及牙齒等礦化組織,其結構受多層次的精密調控而有複雜功能。在生物學領域外,生物礦化也是材料工程等領域感興趣的議題。

目录

功能

動物

動物的生物礦化產物有碳酸鈣、磷酸鈣與二氧化矽(海綿動物的骨針)等,有包括支撐組織、防禦與捕食等多種功能。

軟體動物

軟體動物經生物礦化形成的殼有95%至99%成分為碳酸鈣(霰石與方解石等),剩下的1%至5%為有機物,其斷裂韌性為純碳酸鈣的3000倍,因而為材料科學界所關注。殼形成的過程中有些蛋白為促進結晶的結晶核,其他蛋白則負責導引殼的成長。珍珠母即為著名的軟體動物殼,其結構複雜,各層結構與組成的晶體、有機物種類均不同,並可能因物種而異。

真菌

真菌也會進行生物礦化,在多種地質作用中扮演重要角色,「地質真菌學」(geomycology)即為研究真菌生物礦化、生物降解以及與金屬作用等過程的學門。許多真菌可分泌蛋白質至胞外,作為結晶核以合成碳酸鹽等無機礦物,在金屬離子存在時可形成金屬碳酸鹽,例如粉色麵包黴菌與一些擬盤多毛孢屬和漆斑菌属的真菌可礦化產生鹼式碳酸銅與碳酸銨的混合物。除碳酸鹽外,有些真菌可將基質中的鈾礦化形成鈾的磷酸鹽,累積於其菌絲體中,放射性的鈾雖對生物體有害,但這些真菌一般耐受一定含量。

許多真菌也可分解礦物,特別是可分泌草酸的真菌(包括黑麴黴、扇索状干腐菌與雲芝等可分解尿素的真菌),可分解磷灰石與方鉛礦等礦物。

細菌

有些細菌可進行生物礦化,但許多功能尚不明,有假說認為其作用可能是避免代謝產生的副產物抑制自身生長,也有學者認為其形成氧化鐵等礦物可能有助於促進自身代謝反應。

趨磁細菌可礦化生成磁鐵礦,組成名為磁小体的膜狀結構,可感應地磁而影響其排列、分布形式。

成分

大多數生物礦化的產物可分為矽酸鹽、碳酸鹽與磷酸鹽三大類:

矽酸鹽

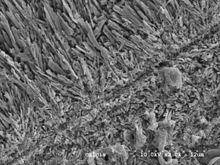

矽酸鹽為許多海洋生物礦化的產物,如矽藻與放射蟲的矽殼,以及海綿動物的骨針,陸地上可合成矽酸鹽的主要生物則為陸生植物。矽酸鹽為三種生物礦物中在生物分類上分布最廣的,各大類群的真核生物都可合成。不同生物組織矽化的程度也有區別,從僅與其他礦物共同組成結構(如笠螺的牙齒)、自行組成微小的結構至組成個體的主要結構者皆有。

碳酸鹽

生物礦化產生最常見的碳酸鹽為碳酸鈣,其中又以方解石(有孔蟲的殼與鈣板金藻的颗石粒等)與霰石(珊瑚礁)的形態為大宗,也有少數為六方方解石或非晶質碳酸鈣(可能有結構功能,或作為生物礦化的中間產物)。有些生物礦化的產物為上述數種礦物以有組織分層的方式混合而成(如雙殼貝)。碳酸鹽在海生動物的生物礦化中相當常見,但也見於陸生動物與淡水動物。

磷酸鹽

生物礦化產生最常見的磷酸鹽為羥磷灰石(HA),為一種天然的磷灰石,是脊椎動物骨骼、牙齒與魚鱗的主要成分。骨骼有65%至70%為羥磷灰石組成,其餘則為膠原蛋白交織而成的網絡;牙齒的象牙質與琺瑯質也有70%至80%為羥磷灰石,其中後者的蛋白網絡為釉原蛋白與釉蛋白組成,而非膠原蛋白。牙齒再礦化即為新的鈣與磷酸離子沈積形成羥磷灰石的過程,可修補酸化造成的牙齒損傷。

蟬形齒指蝦蛄可形成非常堅硬的掠肢(dactyl club),其結構極為緻密,抗衝擊能力極高,可分為衝擊層(表層)、週期層與橫紋層等三層,其中衝擊層等主要成分為羥磷灰石,其餘兩層為磷酸鈣與碳酸鈣的混合物,其鈣離子與磷酸離子的含量從外至內遞減,大大降低其模量,可抑制裂痕的延伸,迫使新形成的裂痕轉換方向,且內外兩層的模量差異巨大也有助於減少跨層的能量傳導。

| 成分 | 生物 |

|---|---|

|

碳酸鈣 (方解石或霰石) |

|

|

二氧化硅 (矽酸鹽) |

|

|

磷灰石 (磷酸鹽礦物) |

其他礦物

除上述三大類礦物外,還有若干種礦物能經生物礦化形成,其中許多為生存在特殊環境的生物產生,用以形成具特定物理性質的結構。有些動物因取食堅硬的基質而加強牙齒的結構,如石鱉的牙齒覆有磁鐵礦,笠螺的牙齒具針鐵礦;居於海底熱泉周邊的腹足綱動物外殼除碳酸鈣外還有黃鐵礦與硫複鐵礦以加固結構。

天青石為硫酸鍶組成的礦物,等辐骨亚纲的放射蟲外殼成分即為天青石,質地緻密,因其密度較大,可使放射蟲快速沈澱至半深海帶,而有礦物壓載(mineral ballast)的功能。

演化

最早的生物礦化可能為距今20億年前生成磁鐵礦的趨磁細菌,兩側動物的共祖應已有此途徑,在寒武紀時因基因擴增而產生另一套平行的礦化系統,用以合成含鈣的礦物。真核生物的生物礦化痕跡可追溯至距今7億5000萬年前,類似海綿的生物可能在距今6億3000萬年前即出現方解石的外骨骼,但多數動物類群的生物礦化應是起源自寒武紀或奧陶紀。動物礦化的碳酸鈣結晶形式可能取決該類群祖先在礦化演化出現當下的環境因子,其衍生的類群隨後即沿用該形式的礦物,水層中鈣與鎂離子的比例與大氣中的二氧化碳濃度皆會影響礦化演化出現時各類礦物的穩定度。

生物礦化在各類群生物中多次演化出現,許多演化上無關的生物類群都使用類似的礦化途徑(訊息傳遞因子、抑制物與轉錄因子等,如碳酸酐酶在各類群動物的礦化中均有類似功能,可能在動物的共祖中即已出現。),顯示這些同源的反應途徑與蛋白可能在生物礦化出現前(前寒武紀)即存在生物中,並具礦化以外的功能,在生物礦化出現後它們多負責調控礦化中較根本的步驟(如決定哪些細胞將被用來合成礦物),而後續微調礦化反應的步驟(如結晶的具體形狀與排列方式)在演化上則一般較晚出現,為在各類群生物中各自獨立演化產生。有假說認為前者由非礦化功能演化出礦化反應的動力是避免在離子近飽和的海水中發生不受控制的自發礦化,許多參與礦化反應的黏液可能最初即有此類抑制自發礦化的功能。此外各類群動物中,控制細胞內鈣離子濃度的蛋白高度同源,在各類群分化後各自演化產生礦化功能,如石珊瑚的galaxin蛋白原本具其他功能,在三疊紀左右演化出礦化的新功能。

有研究將軟體動物殼的珠母層移植到人類牙齒上,發現此移植並未觸發免疫排斥反應,移植的礦物可被人類牙齒吸收;也有研究發現腕足動物門與軟體動物門動物生物礦化的反應途徑高度類似,皆使用若干演化上保守的基因,顯示生物礦化可能是冠輪動物的祖徵。與生物礦化有關的基因演化迅速,至今仍有許多基因座具有很大的變異。

一般來說若產生礦化組織所需的能量小於產生等量有機組織所需的能量,進行生物礦化便是演化上有利的,例如產生矽酸鹽所需的能量僅為製造等量木質素的約5%,即製造等量多醣(如纖維素)的10%。

應用

工程上許多製造奈米材料的傳統方法相當耗能,需高溫高壓等嚴苛條件,並可能生成有毒的副產物,產量有限且經常難以重複。相較之下許多生物礦化所形成的材料物理性質超越人工的材料,且在溫和環境條件下即可在溶液中使用大分子與離子合成,可重複可靠地生成材料。無機礦物與有機物(蛋白質等)相結合而成的生物組織結構經常比純礦物更為堅固,例如矽藻的矽殼是已知每單位密度強度最強的生物材料,海綿的骨針彈性也比純矽酸鹽高得多。有仿生學研究即以模仿生物礦化作用合成所需材料為宗旨。

有研究利用可生成碳酸鈣的細菌(巨大芽孢杆菌)來製造可「自我癒合」的混凝土,即在混凝土中加入細菌的內孢子與有機分子等材料,當建築出現裂縫時,滲水可將有機分子溶解,使孢子萌發,細菌即可礦化生成新的碳酸鈣以修補裂縫。除被動修補外,未來生物礦化可能在建築中扮演更多角色,如隨環境變化而精密控制材料生成的時間、位點或物理性質,使建築得以隨時感測環境因子並作出反應。

移除污染物

生物礦化可被用於移除被鈾污染的水層。有些細菌與真菌細胞表面配體上帶負電的磷酸離子可與水中帶正電的UO22+離子結合,當濃度夠高時可作為結晶核,和UO22+礦化生成鈣鈾雲母(Ca(UO2)2(PO4)2·10–12H2O)等含鈾的結晶礦物,將鈾自水中礦化移除。與直接往水中加入磷酸根以生成沈澱相較,生物礦化移除鈾的特異性較高,較不易與水中其他金屬離子結合,因而移除鈾的效率較高。

天體生物學

生物礦化產生的礦物以及與其關聯的生命印跡是搜索地外生命時可以使用的線索。

參見

參考文獻

|

![鈣板金藻(定鞭藻門)具礦化的外殼(颗石粒,其成分為碳酸鈣[31])](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Braarudosphaera_bigelowii.jpg/202px-Braarudosphaera_bigelowii.jpg)

![脊椎動物內骨骼的成分為磷酸鈣結合產生的羥磷灰石[32]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Elephant_skeleton.jpg/315px-Elephant_skeleton.jpg)