埃迪卡拉生物群

| 寒武纪大爆发 |

|---|

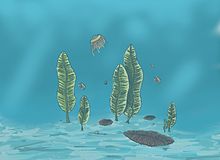

埃迪卡拉生物群(英語:Ediacaran biota)又稱艾迪卡拉生物群,是一群神秘的盤狀、管状、叶状或袋狀生物,生活在前寒武纪末期的埃迪卡拉紀(5億8000萬年前-5億4200萬年前)。埃迪卡拉生物群是迄今已知最早的複雜多細胞生物。

1946年在澳大利亚南部埃迪卡拉山的石英岩中首次发现其类化石,因而得名。这类化石已在世界30多个地点被发现。

这类生物主要是貌似現今的水母、海鰓等刺胞動物般的柔軟底棲生物,它們形態特殊,一般体型较大,个别长达1米以上,無口、肛門及消化系統。身躯扁平,可能生活于浅海近岸的水中,多數種類不具運動能力,科學家依這些化石的形態提出了三葉動物門(身體為三輻射對稱)、前分節動物門(身體為兩側對稱且分節)、花瓣動物門(身體呈葉狀或羽毛狀,類似海鰓)等已滅絕的動物門類。德国古生物学家阿道夫·塞拉赫认为它們由多分区相互缠结或缝合的扁平体组成,用液体支持身躯,利用擴散作用获取海水中的氧气和營養物質,體表的條紋及褶皺能扩大体表面积,增加物質交換的效率。牠們各自棲息在海床上,沐浴陽光、吸收水中氧氣和養分,彼此間互不侵犯的祥和場景,使得埃迪卡拉紀的海洋生態環境被稱作「埃迪卡拉花園」(Ediacara Garden)。少數現代動物門類在這一時期亦有化石出土,例如刺胞動物和脊索動物(多為類似海鞘的化石)等,以及可能屬於軟體動物的金伯拉蟲。

埃迪卡拉生物群在成冰紀的廣大冰川融化、地球回暖時出現(阿瓦隆大爆發),在寒武紀生命大爆發前的埃迪卡拉紀末期滅絕事件中迅速消失。而牠們空出的生態區位則於之後的寒武紀大爆發中輻射演化出的各種生物(其中包括絕大多數現今動物的祖先)順利地填入。現存動物的基本發育體制與寒武紀大爆发中产生的動物化石紀錄相符合,而非較早的埃迪卡拉生物。在后来的肉眼可見的大型生物方面,寒武紀生物群完全取代了埃迪卡拉紀化石紀錄中出現的生物。

由於埃迪卡拉生物群的形態和生長方式等和任何之後出現的生命形式截然不同,大多數種類都難以和現代生物建立確切的聯繫,一些古生物學家認為它們代表著動物演化史中早早就滅絕的一個分支,沒有留下任何後代,很可能是早期多細胞動物的一次不成功的演化嘗試。而古生代初期大量出現的複雜多細胞動物則是由與它們無關的單細胞生物演化而來。阿道夫·塞拉赫為這類神祕生物提出了獨立的文德生物總門(學名:Vendozoa,後改為Vendobionta)。過往學界對於它們究竟是動物、真菌、原生生物、藻類或地衣等一直有很大的爭議,甚至有學者認為它們屬於已滅絕的一界。不過2018年的研究發現一個俄羅斯出土的狄更遜水母(Dickinsonia,埃迪卡拉生物群的代表生物之一)化石中含有膽固醇,支持此類群為地球上已知最古老的動物之一。

參考文獻:1998年瓦格納,1990年霍夫曼

目录

歷史

保存

微生物席

化石

保存規模

生物形態學

胚胎狀

盤狀

袋狀

環形曲面

絎縫生物

文德生物

燈絲狀

痕跡化石

分類解讀

刺胞動物門

原生動物